-

-

Mestieri antichi

Anche a Brenzone si allevavano i bachi da seta detti cavaler. L’Ottocento vide il maggior sviluppo di queste attività e, nonostante la crisi e i problemi, anche nei primi decenni del Novecento la bachicoltura rappresentava una delle principali voci dell’economia veneta e italiana in genere.

Mestieri antichi autore : Carlo Gaioni Data pubbl.20-10-2018Articolo tratto dal libro di Carlo Gaioni : Questa è la mia terra - Volume 1

Il processo di trasformazione, a cavallo tra la generazione dei miei genitori e la mia, ha interessato, oltre che il nostro paesaggio, anche le nostre abitudini, i gesti della gente, i metodi di lavoro, i rapporti interpersonali.

È importante ogni tanto saper ascoltare, seguire le tracce della cultura che i nostri vecchi ci hanno lasciato in eredità, in particolare, come nel mio caso, c’è il desiderio di saperne di più; ho quindi domandato alle persone più anziane gli usi e i costumi, o i metodi di lavoro e le attività che si praticavano nella loro gioventù.

Tutto questo non vuole essere un modo per rimpiangere il passato, ma è indispensabile per non perdere il legame con le nostre radici e con la nostra storia.

In questo contesto si innesta il mio modesto tentativo di ricerca sull’allevamento dei bachi da seta, fatto con l’aiuto di persone originarie principalmente di Castelletto di Brenzone, ma anche di altre località, tutte persone comunque che hanno attivamente partecipato a questa attività.

Cercherò di spiegare con parole semplici l’affascinante e complicato processo dell’allevamento dei “cavaler”.

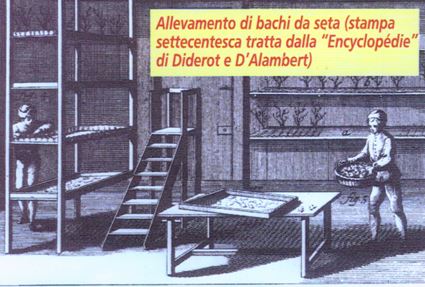

La storia dell’allevamento del baco da seta (il nome scientifico è BOMBIX MORI o BRUCO DEL GELSO), da cui si ricava il prezioso filato, ha origine in Cina, dove era praticato già millenni fa con metodi tenuti rigorosamente segreti.

La seta era conosciuta da Greci e Romani, ai quali arrivava con le carovane che percorrevano la “via della seta”.

Con il passare dei secoli le uova del baco furono importate, spesso di nascosto, in altri paesi come in Giappone, Grecia, Turchia ...

Solo nel 1100 si ebbe in Italia una produzione regolare di seta, grazie alle uova di baco e alle piante di gelso portate in Sicilia.

Dall’isola l’arte della seta risalì lentamente l’Italia: arrivò in Toscana, Emilia, Lombardia, Piemonte e finalmente, verso la metà del Quattrocento, nel Veneto.

L’allevamento dei bachi da seta era un’attività che impegnava per quaranta giorni quasi tutti i componenti della famiglia contadina, dedita alle cure dei “cavaler” e alla raccolta delle foglie di gelso, quale nutrimento indispensabile.

Le diverse razze di uova.

Nei secoli successivi, l’allevamento del baco da seta ebbe uno sviluppo in crescendo: accadeva che quasi ogni contadino, sia nelle cascine sia nei paesi, si dedicasse ogni primavera a questo allevamento traendone un vantaggio economico tale da permettergli di integrare le entrate, spesso misere, derivate dal lavoro agricolo.

L’Ottocento vide il maggior sviluppo di queste attività e, nonostante la crisi e i problemi, anche nei primi decenni del Novecento la bachicoltura rappresentava una delle principali voci dell’economia veneta e italiana in genere.

C’è stato un tempo, alla fine dell’800, che 400.000 piccoli allevatori, con una produzione annua di 50 milioni di kg di bozzoli, avevano portato l’Italia ai primi posti nella produzione mondiale di seta, superata solo dal Giappone e forse dalla Cina, della quale però non è mai stato possibile avere dati certi.

Coltivazione del gelso ed allevamento del baco da seta portarono alla nascita e al grande sviluppo dell’industria serica: le filande.

La disinfezione dei locali

A Brenzone, la stanza preposta ad ospitare “i cavaler” (bachi da seta) doveva necessariamente essere dotata di un camino o di una stufa, era quindi la cucina quella più adatta; solo eccezionalmente accadeva che qualche famiglia disponesse di una stanza autonoma da usare per l’allevamento. Numerose testimonianze sono concordi nel sostenere che era talora usata per l’allevamento dei bachi da seta anche la camera da letto, riscaldata tramite dei bracieri (scadalet) che garantivano la giusta temperatura, pur con maggiori difficoltà rispetto alla cucina.

Per la disinfezione della stanza “i metiva en bandoo en meza ala cosina, i ghe butava dentre vergota (zolfo?) e po i ghe dava föc” ( mettevano un bidone in mezzo alla cucina, gli buttavano dentro qualcosa e poi l’incendiavano), dice Maria Pia Togni.

La sostanza usata poteva essere “l’isòp”, un’erba simile ad una lavanda, da ardere nel cuore del camino, come ricorda Lisetta Zamperini: “Dentro el bandoo ci mettevamo il ginepro o l’isòp e un bel po’ di brace, così il fumo disinfettava il locale”.

In seguito ho scoperto che “l’isòp” è un timo selvatico facilmente rintracciabile anche ai giorni nostri; si trova appena sopra gli ulivi, abbarbicato alla zona rocciosa della dorsale di Castelletto chiamata “Sarbaröi”.

Emilia Consolati invece sostiene che per la disinfezione si imbiancava tutto il locale con la calce viva. In genere si doveva procedere ad una accuratissima pulizia e alla disinfezione sia dei locali sia degli attrezzi occorrenti all’allevamento (non tutti lo facevano), poiché potevano ospitare germi pericolosi per la salute del baco.

La formalina doveva essere diluita in acqua (un litro di formalina in sette litri di acqua) e poi cosparsa, forse con un pennello, sul pavimento e sulle pareti del locale, nonché su tutti gli attrezzi precedentemente riuniti allo scopo.

Invece lo zolfo, nella dose di 3 kg per 100 metri cubi di ambiente, ridotto in frammenti e mescolato a paglia, fieno o trucioli di legno entro un recipiente di metallo o di terracotta, veniva fatto ardere al centro del locale, su uno strato di sabbia.

Prima di iniziare il trattamento, le aperture del locale dovevano essere sigillate applicando stracci sulle fessure delle porte e delle finestre; a Brenzone non ho testimonianze in proposito.

I locali dovevano essere tenuti chiusi per due o tre giorni (difficile che questo potesse accadere a Castelletto, dove si usava la cucina), trascorsi i quali si operava un energico arieggiamento.

I graticci, ovvero “le peagne”

I pochi e semplici attrezzi impiegati nelle pratiche bacologiche venivano quasi tutti direttamente confezionati dallo stesso allevatore con materiale facilmente reperibile in un ambiente rurale.

Le malattie epidemiche che colpivano il baco da seta per la scarsa pulizia o per altri motivi erano essenzialmente quattro: la pebrina, il calcino, il giallume e la flaccidezza.

Alcune di queste malattie potevano far tribolare inutilmente i nostri nonni per tutta una stagione, con la covata dei bachi fortemente o totalmente decimata.

Infatti sempre Lisetta Zamperini precisa:“Non tutti gli anni il lavoro dava buoni frutti; quando i cavaler andavano a male, invece dei bei bozzoli sul bosco si vedevano i bigattoli marci”.

Per effettuare una buona pulizia occorreva spazzare e lavare pavimenti, pareti e soffitti, porte e finestre, con acqua calda e soda, persino imbiancare i locali con la calcina.

La disinfezione radicale consisteva poi nel bruciare nei locali grandi quantità di zolfo o nell’irrorare formalina: i vapori distruggevano gli eventuali germi che avrebbero fatto ammalare i bachi.

All’inizio di maggio, quando i gelsi mettevano le prime foglie, si cominciavano a preparare le “peagnae” o “peagne” (i graticci con i loro sostegni: due coppie di pali con dei legni di traverso per sostenere le arelle).

Immaginiamo dei sostegni simili a due scale a pioli di legno (o multipli), larghe anche due metri, posizionate al centro della cucina, una di fronte all’altra, appoggiate al pavimento e fissate al soffitto di legno.

La lontananza tra le scale, e quindi la lunghezza delle arelle, era di circa tre o quattro metri, e comunque sempre condizionata dallo spazio a disposizione nella stanza.

Sull’equivalente dei pioli, poggiavano le arelle ad intervalli regolari di circa 40 cm, da terra fino al soffitto: così erano fatte le “peagnae”.

Insomma, i piani di allevamento, i graticci, erano rappresentati da arelle, da cannicci di canna palustre o di vimini intrecciati, e sostenuti da incastellature in legno poste al centro dei locali e organizzate in più ripiani, fino ad occupare tutto lo spazio in altezza.

L’allevamento iniziava con l’acquisto dei bachi appena nati e posti su ogni ripiano dei graticci.

Per i primi pasti la foglia del gelso doveva essere somministrata finemente tagliata, cosa che poteva essere fatta manualmente con un coltello, ma che in seguito fu agevolata dall’uso di speciali taglierine.

All’inizio il baco arrivava a mangiare fino a dieci pasti, nell’arco delle 24 ore. Con l’aumento delle sue dimensioni, l’alimento veniva somministrato a pezzi via via più grossi, fino alla foglia intera.

Il gelso “El morèr”.

Le “somense” e la nascita dei bacolini

Il baco da seta, come tutte le farfalle, appartiene in zoologia alla famiglia dei Lepidotteri. La sua vita si svolge in quattro fasi: uovo, larva, crisalide e farfalla.

L’uovo, chiamato impropriamente “seme bachi” o “semenza bachi”, racchiude il germe vivente da cui avrà origine la larva.

Molte famiglie, proprietarie dei “morer” (gelsi), acquistavano i bacolini in rapporto alla quantità di foglia a disposizione; un quarto di oncia era un allevamento molto modesto, due once erano il massimo che si potesse allevare in una casa di due stanze.

Per dare un’idea più precisa (un’oncia è circa 30 gr.), con cinquanta grammi di semi si ottenevano 45 chili circa di bozzoli.

Tutto comincia con una farfalla femmina la quale, dopo essere stata fecondata dal maschio, depone le uova (ovatura), che devono essere conservate per il resto dell’estate, per tutto l’inverno fino al maggio successivo, in un luogo fresco onde evitare la nascita dei bacolini in una stagione non adeguata.

La larva, uscita dall’uovo e durante la sua vita che dura un mese, attraversa cinque età intervallate da quattro mute, cambi di pelle, chiamate dormite, perché durante le mutazioni il baco si immobilizza, con la testa alzata, come dormisse.

Al termine di ogni dormita, il rivestimento esterno del capo si distacca e cade in avanti; la larva si insinua nell’apertura che è così venuta a formarsi, sfilandosi lentamente e a fatica dal vecchio rivestimento del corpo (esuvia) che si affloscia dietro di lei.

Le larve, alla nascita e per tutta la prima età, sono di colore nerastro e sono rivestite di una fitta peluria, nelle età successive cambiano di colore, diventano bianco-grigiastre e prive di peli.

I bacolini, piccoli puntini neri di tre millimetri, arrivavano nelle case degli allevatori di Brenzone da un centro specializzato preposto a farli nascere.

È possibile che in ogni paese ci fosse un luogo per la vendita delle “somense” affidato a qualche famiglia: una delicata attività commerciale da seguire con attenzione per evitare mortalità indesiderate.

Le uova si covavano al caldo del seno.

Per molto tempo si usò far incubare le uova dei bachi mettendole in un sacchettino che le donne portavano sotto le vesti, sul proprio seno, per i giorni necessari alla schiusa.

Mettere le uova sotto le coperte nel letto o nel tepore delle stalle erano altre pratiche, come quella del seno, che portavano ad un’alta mortalità di embrioni, poiché non garantivano un rialzo graduale della temperatura.

Allo scopo di non danneggiare le preziose uova, furono inventate delle vere e proprie “incubatrici” che, alimentate da piccoli fornelli regolabili e costantemente controllati, assicuravano la giusta, crescente temperatura. Per le grandi quantità di uova si crearono delle “camere di incubazione” riscaldate da una stufa o da un camino.

L’incubazione durava dai tredici ai diciassette giorni, durante i quali la temperatura doveva gradatamente salire, senza sbalzi, dai 15 ai 24 gradi circa.

Le nascite avvenivano in pochi giorni e sempre nelle ore mattutine.

A memoria delle persone viventi, a Castelletto esisteva un laboratorio per far nascere i bacolini, e di conseguenza una rivendita, che era gestita da Maria Bona Brighenti.

Domenica Franchina, la nuora di Maria Bona Brighenti, che è stata testimone del laboratorio per la nascita dei bacolini, ricorda un locale apposito riscaldato da un grande stufa in stile trentino, fatta di mattoni e dotata di un termometro per il controllo costante della temperaratura.

A Porto di Brenzone, in via Burgo Castellani, esisteva un altro laboratorio per far nascere i bacolini, gestito da Rosa Mondini, consorte di Giacomo Formaggioni.

Questa rivendita funzionava più o meno così: la famiglia che intendeva allevare i bachi prenotava per tempo il quantitativo desiderato.

Rosa prenotava a sua volta la quantità di uova occorrenti per soddisfare tutte le richieste ricevute (forse presso un commerciante di Torri); quando i bacolini nascevano, c’era quasi un servizio di consegna a domicilio con l’aiuto di qualche giovanetta di Porto. Dirce Formaggioni era una di queste.

Bisogna aggiungere che la capacità produttiva del seme bachi coltivato da Rosa era sufficiente per soddisfare le richieste di tutta la parte alta di Brenzone .

Da una testimonianza di Lucia Veronesi (la Lusieta) si conferma che a Torri c’era la possibilità di approvvigionarsi del seme bachi, infatti Lucia vi si recò diverse volte in bicicletta, dopo aver precedentemente prenotato la “somensa”.

Pietro Gasparini è sicuro che a Marniga, in casa di Domenico Casàlo, esisteva un prolungamento del laboratorio di prima nascita.

Se la famiglia di Domenico facesse nascere i bachi oppure se li comperasse a Torri non è dato sapere, una cosa però è certa: invece di venderli appena svezzati, Domenico li accudiva fino alla terza dormita, visto che il consumo di foglia nella prima fase della vita dei bachi era modesto.

Domenico disponeva dello spazio necessario per gestire più a lungo l’allevamento e in più, aumentando il periodo di nutrimento, aumentava anche il prezzo di vendita.

Comunque possiamo dire che molte famiglie di Marniga si rivolgevano a Domenico Casàlo per approvvigionarsi del seme-bachi, come conferma la Teresina del Tano.

Anche in località Tormentaie succedeva qualcosa di simile: i “cavaler” venivano passati dai Carleti ai Mite di Campo, quando erano già grandicelli.

Insomma, tra le due famiglie c’era grande collaborazione, la prima li svezzava fino alla terza dormita, la seconda completava il lavoro.

La pulizia delle “arele”

I semi all’inizio occupavano veramente poco spazio, venivano posti sulle arelle sopra un foglio di carta apposita.

In seguito, man mano che i bachi crescevano, si aggiungevano altri fogli di carta, così veniva occupato quello spazio che inizialmente sulle arelle era rimasto libero.

Sul fondo delle arelle si usavano dei fogli rettangolari di carta ruvida di colore giallo, molto simili a quelli che il macellaio usava allora per incartare la carne.

La carta costava, per questo si riutilizzava fin quando era possibile; dopo averla tolta, tutta piena di scarti, dal sedere dei “cavaler”, si esponeva al sole e si ripuliva con una scopa o con una brusca, senza bagnarla.

Qualche testimonianza parla di garza, per ospitare i bachi nella prima fase di vita, simile a quella adesso usata per le medicazioni.

Spesso mancava il denaro per comprare carta o garza, allora si ripiegava sulla normale carta di giornale, eliminandola dopo ogni pulizia.

Altre testimonianze dicono che i bachi, raggiunta una certa dimensione, vivevano direttamente sulle arelle.

La pulizia dei ripiani era una delle operazioni più importanti per il risultato finale dell’allevamento e molti erano i metodi che venivano usati allo scopo.

Alcune persone sostengono che le “arele” non venivano mai pulite e che gli scarti cadevano verso il basso per il continuo movimento dei bachi, oppure si formava un “paltone” che provocava malattie fino a falcidiare buona parte del raccolto.

Al termine del sonno le larve si sfilano la vecchia spoglia.

Altre parlano della presenza di una carta forata, da porre sopra i bachi e da coprire con la foglia; i “cavaler”, passando attraverso i buchi, risalivano in superficie per mangiare, e così potevano essere spostati per pulire la lettiera dagli scarti.

Qualcuno sostiene che, tramite uno scopino (era proibito toccare i bachi, sia con le mani, sia con qualsiasi attrezzo), si spostavano i bachi sulla superficie di mezza arella, ammucchiandoli un po’, mentre si eseguiva la pulizia dell’altra metà.

Possiamo affermare che fino alla seconda muta, vista la modesta quantità di scarti, si effettuava la pulizia senza grandi difficoltà.

Dalla terza muta, uno dei tanti metodi per fare la pulizia era questo: la larva, che dorme per un giorno intero, quando si sveglia, si libera della pelle e ha una fame immensa; basta che abbia una foglia di gelso a disposizione perché vi salga sopra e cominci a divorarla (testimonianza di Santa Cremona).

Appena la foglia si è riempita di larve, viene spostata provvisoriamente dentro un catino o una bacinella; quando tutte le larve che ci sono sulla “arèla”, sono state trasferite, si toglie il foglio pieno di escrementi, pelle, larve morte, nonché di rimasugli di foglie, e lo si sostituisce con un foglio nuovo o comunque pulito.

In alcune case tutto era più semplice: si teneva un graticcio di scorta per riporre i bachi, da usare durante la pulizia.

La pulizia delle “lettiere” andava fatta quotidianamente, ad eccezione dei giorni in cui il baco smetteva di mangiare per cambiar pelle.

Lisetta Zamperini, a questo riguardo, ricorda un altro metodo semplicissimo che consisteva nel coprire di foglia mezza arella; così facendo, i bachi affamati si ammassavano tutti in quello spazio e nel frattempo c’era la possibilità di pulire l’altra metà.

Carmela Vedovelli sostiene che esisteva un cartone molto rigido tutto pieno di buchi, sopra il quale erano posizionati i bachi.

Il cartone era sostenuto da traversine e leggermente rialzato rispetto alla base di appoggio; questo rialzamento permetteva di infilare sotto dei fogli di carta sui quali andavano a finire gli escrementi che passavano attraverso i buchi del cartone.

Carmela ha visto la propria madre prendere questi fogli, scrollarli, spazzolarli, pulirli e rimetterli al loro posto: questo sistema era un metodo rivoluzionario, infatti, permetteva di fare la pulizia delle lettiera senza spostare i bachi.

Elsa Feltrinelli, la moglie del “Pacioc”, aggiunge che, dopo aver tolto gli escrementi, si usava pulire e disinfettare i graticci con la creolina.

Il gelso e la sua foglia, ovvero “el morèr e la soa föia”

Il nome scientifico di questa pianta (esiste in due specie differenti) è “morus nigra” (gelso nero) e “morus alba” (gelso bianco); le more infatti sono nere o bianche; le foglie di gelso bianco sono le preferite dal baco.

A Castelletto il gelso, nella sua espressione dialettale, si chiama “morèr”. L’espansione dell’allevamento del baco portò ad un enorme aumento di gelsi coltivati.

Il germogliare delle foglie di gelso in aprile era il segnale per incubare le uova e far nascere i bacolini.

I “morèr” erano ovunque sul territorio del comune di Brenzone: lungo le strade, nelle piazze, nei cortili, ma anche nei pressi delle abitazioni sparse lungo la dorsale dei nostri monti.

Inoltre nei campi di ulivi erano state costruite apposite terrazze per ospitare le piante (le morarie), terrazzamenti che si distinguono per i muri di sostegno più alti, talvolta angolari, e sono dotati della terra migliore; si possono vedere ancora al giorno d’oggi.

A Castelletto (testimonianza di Angelina Campetti) accadeva che i grandi proprietari dei “morèr”, quindi della foglia, dettassero le regole, di solito fornendo i bacolini e il fogliame necessario; a fine raccolto andavano a prendersi metà dei soldi senza aver mosso un dito, mentre l’altra metà del guadagno restava a chi, non possedendo la foglia, ci metteva tutto il lavoro.

Altre esperienze raccontano che questo sistema non era tassativo; il padrone della foglia poteva accontentarsi di alcune giornate di lavoro (Giovanni Vernesoni).

Comunque la maggioranza delle famiglie possedeva la foglia necessaria, prodotta dai gelsi posti nelle rispettive proprietà. La foglia di gelso, usata per nutrire i bachi, all’inizio serviva in minima quantità e non doveva essere bagnata.

Se il tempo era brutto e pioveva, si doveva comunque raccogliere la foglia, che in seguito andava

stesa sul fienile, rivoltata, e fatta asciugare prima di essere servita.

Man mano che le larve crescevano, aumentava in proporzione anche il suo consumo e raggiungeva il massimo dopo l’ultima muta che durava otto giorni prima di cominciare a tessere il bozzolo.

Suor Paola che, a scopo didattico, ha allevato i “bigatti”, ha potuto osservare come dopo la quarta dormita i bachi mangiano di “furia”.

“Le larve sono fornite di tre paia di piccole zampe articolate e localizzate nel torace, che hanno il compito di afferrare la foglia e mantenerla in posizione adatta per essere rosicchiata”.

La foglia andava colta sui gelsi, aiutandosi con delle scale e con “el pelarii” e pelando i rami con le mani.

“El pelarii”, come spiega Lina Campetti, era un sacco, alla cui estremità veniva fissato un ramo a forma di cerchio per tener aperta la bocca dello stesso; in seguito veniva dotato di un pezzo di corda e di un gancio, “el rampii”, per appendere il tutto ai rami del gelso e riempirlo di foglia.

Inutile dire che anche il trasporto della foglia, dai campi alla sede dell’allevamento, avveniva con la ”barösola”, aiutandosi con coperte di iuta; la foglia verde era molto pesante, afferma Angelina Campetti.

Andrea Brighenti racconta di un metodo diverso per la raccolta della foglia: i rami dei gelsi venivano tagliati dalla pianta ed in seguito trasportati e pelati nel cortile di casa.

Egli rammenta che anche sui monti venivano piantati i gelsi e nomina alcuni luoghi come “Le Cà” o “el Mont del Cavagna”, dove queste piante sono ancora presenti.

La coltivazione del gelso in quota era motivata dai tempi diversi di maturazione della foglia; in altre parole, la foglia dei monti era pronta più tardi e serviva come cibo fresco e di scorta per i “cavaler”.

Infatti, si doveva sempre averne a disposizione in quantità sufficiente per ultimare l’allevamento; altrimenti bisognava comprarla.

Le foglie di gelso dovevano essere sminuzzate con un coltello fino alla terza età e poi spolverate sopra le larve, come si fa con il formaggio sopra la pastasciutta, nella quantità e nell’orario dettati dal bisogno.

Ci si serviva di scale di legno per poter arrivare ai ripiani più alti delle “peagne”; la foglia sminuzzata veniva riposta nel “gremal”, o nel grembiule legato sul davanti.

La foglia doveva essere somministrata in giusta quantità, compatibilmente con la fame delle larve, ma non eccessiva, per non incrementare i residui sopra la lettiera e per non sprecare il prezioso prodotto. I bachi avevano un appetito insaziabile, venivano nutriti cinque-sei volte al giorno e due- tre volte alla notte.

Durante tutto il periodo dell’allevamento, il riscaldamento del locale era la maggiore preoccupazione, quindi c’era grande attenzione a non far morire il fuoco, soprattutto nelle giornate fredde e piovose.

I “cavaler” non dovevano patire il freddo, non potevano tollerare le correnti d’aria nè gli spifferi. L’allevatore doveva alzarsi di notte, sia per alimentare il fuoco, sia per dar da mangiare ai preziosi animaletti.

Adesso a Castelletto sono rimasti pochi gelsi; uno di questi è posto sulla passeggiata del lungolago, subito dopo il circolo Nautico, in località Covrii, un altro, parzialmente decapitato, si trova in Piazza dei Caduti.

Questi gelsi sono piante importanti, dovrebbero essere curati e protetti come opere d’arte. Portano con sé un’età superiore ai cento anni e sono stati attori partecipi di quanto andiamo raccontando.

La sbozzolatura.

Le mute e la preparazione del bosco

Le quattro mute o “dormite” duravano un giorno ciascuna, tranne la quarta, più lunga di mezza giornata, che veniva definita “dormita grossa”, detto che è rimasto nel linguaggio comune per indicare una persona che dorme profondamente.

Nel tempo delle quattro mute non si doveva disturbarne il sonno, si doveva fare piano a prendere le pignatte, attenzione a prendere i piatti e tutti gli utensili della casa che con il loro spostamento provocavano rumore, meno che meno si doveva litigare, anzi era meglio parlare sottovoce, tutto questo perché la dormita dei bachi era una fase importantissima del loro sviluppo.

Inoltre anche la luce dava fastidio ai bachi quando dormivano, per questo era consigliabile fare buio, chiudendo le imposte.

L’accrescimento di questo tipo di “bisöi” (larve) è il più imponente che si riscontri nel mondo animale: al termine dello sviluppo larvale, che dura circa trenta giorni, il loro peso è aumentato di seimila volte, il volume di ottomila volte e di trecento volte la loro lunghezza.

Per consentire tali aumenti, lo strato più esterno della cute, che costituisce un involucro protettivo a difesa dell’individuo e dei suoi organi interni, poiché impregnato di una sostanza rigida, “la chitina”, deve essere eliminato e sostituito da un rivestimento di nuova formazione; il fenomeno, come abbiamo visto precedentemente, prende il nome di muta.

Ultimato lo sviluppo, le larve cessano di mangiare, compiono “la purga”, liberandosi da ogni residuo del contenuto intestinale tramite un gocciolone di liquido giallo-verdastro, diventano trasparenti e di color giallo-roseo, quindi si preparano per salire al bosco.

La salita al bosco rappresentava una delle fasi più delicate dell’intero ciclo e la sua corretta esecuzione incideva notevolmente sulle rese di allevamento. I boschi dovevano offrire alle larve, che si disponevano a filare il bozzolo, un ambiente asciutto, ben aerato e con molti punti di attacco distribuiti nello spazio.

Per la salita al bosco, momento in cui la larva ha bisogno di un sostegno per fissare la bava, che poi diventerà la sua prigione e il futuro bozzolo, ci sono, da parte delle mie intervistate, risposte diversificate.

Alcune sostengono che per formare il bosco venivano usati gli stessi rami del gelso ormai privati delle foglie, altre invece sono certe che si adoperavano i rami di ulivo, messi da parte qualche mese prima, al momento della potatura.

Altre ancora hanno visto il loro padre cogliere la “risa”, l’erica, molto presente sui nostri monti, essiccarla, fare dei mazzetti e usarla allo scopo, o servirsi della paglia attorcigliata e avvolta attorno ad un bastone.

Sergio Formaggioni (Barbarìì), a proposito della preparazione del bosco, introduce uno scenario nuovo, poco conosciuto nel resto del Comune.

Sergio spiega che nella sua famiglia si allestivano “i cavaloo”: una struttura simile alla intelaiatura di un tetto (na cavriaa), alta anche due metri, alla quale si appoggiavano in verticale prima dei rami consistenti come pali, poi dei rami di gelso carichi di foglia.

Al momento giusto, cioè dopo l’ultima dormita, i “cavaler” venivano trasferiti dalle “arele” ai “cavaloo” e lungo il versante di quello spazio correvano a piluccare la foglia di gelso.

I rami ormai spogli non venivano mai tolti, se ne aggiungevano altri carichi di foglia, e avanti così fino alla fine della mangiata.

Al momento di filare il bozzolo, i bachi non mangiavano più e cercavano un punto di appoggio per fissare la bava.

Allora le pareti dei “cavaloo” venivano cosparse di “risa” (erica) e sulla nuova pianta i bachi andavano a costruire il loro bozzolo. Questo sistema comportava una forte diminuzione del lavoro, infatti i rami non si pelavano e gli escrementi cadevano per terra.

C’era però un problema di spazio, non era possibile impiantare questa struttura dentro le cucine, vista la sua voluminosità, si doveva avere una stanza a disposizione solo per i “bigatti”; forse per questo tale sistema non si è mai radicato nel comune di Brenzone.

Organizzare il bosco sui “cavaloo”, anziché sulle “arele”, comportava miglioramenti di resa non indifferenti, infatti la migliore distribuzione del bosco permetteva a tutti i bachi di trovare la giusta collocazione.

Bisogna ricordare che i bachi presenti su ogni graticcio erano migliaia, e non tutti trovavano spazio al momento di costruire il bozzolo, per questo motivo un bosco ampio e ben organizzato dava la possibilità a ognuno di fare bene il proprio lavoro, di aumentare la resa e produrre bozzoli di maggiore qualità.

La salita al bosco e la filatura del bozzolo

Con l’avvicinarsi della salita al bosco, i bachi perdevano il loro appetito, si riducevano di dimensione, diventavano trasparenti, impazienti, e cominciavano a rilasciare la seta.

La seta viene emessa dalla filiera, un piccolo forellino localizzato al di sotto della bocca, si presenta come una gocciolina di liquido pastoso, fissata ad un punto e ridotta in un sottilissimo filo “bava” da un brusco movimento all’indietro, impresso dalla larva alla parte anteriore del corpo.

La spelaia tolta dai bozzoli manualmente.

Solidificandosi subito a contatto dell’aria, le bave sono disposte in modo irregolare; è la “spellaia” che serve come impalcatura di sostegno, entro la quale, con il procedere della filatura, la trama si infittisce e si organizza sempre più a costituire il bozzolo.

Gli strati di trama che via via si susseguono verso l’interno concorrono nel loro insieme a formare la corteccia serica e l’ultimo di essi (teletta), esilissimo perché le bave sono divenute molto sottili, tappezza tutto l’interno del bozzolo.

Dopo 24-36 ore di lavoro che la larva è rimasta rinchiusa nel bozzolo (galeta), oramai terminato, dentro di esso si compie la metamorfosi che la trasforma prima in crisalide dal colore sempre più fosco e poi, trascorsi 15 giorni circa, nell’adulto, che ha l’aspetto di una tozza farfalla di colore bianco-grigiastro.

Quando cominciava la filatura dei “cavaler”, nella casa scendeva il silenzio; non si vedevano più migliaia di bocche che masticavano foglia di gelso, ma migliaia di testoline di bachi che, con circa trecentomila movimenti regolari, si costruivano attorno uno spesso involucro di filo di seta.

La salita al bosco non era mai simultanea per tutti i bachi, ma durava da due a tre giorni; la famiglia intera spiava l’intenso lavoro: tanti bozzoli dalla forma perfetta avrebbero compensato le fatiche procurando il giusto e provvidenziale guadagno.

A questo punto la temperatura della stanza doveva essere tenuta sopra i venticinque gradi, perché la seta non scorreva bene a bassa temperatura.

Appena iniziavano la filatura, i bachi dovevano essere controllati e tenuti ben separati, in modo che non si unissero bozzoli doppi o tripli, perché questo danneggiava la qualità della seta.

Il bozzolo conteneva un filo continuo lungo da 500 fino a 1500 metri. Quando le “galete” (bozzoli) erano mature e pronte per essere colte (tra l’ottavo e il decimo giorno dopo la salita al bosco), intervenivano con il loro aiuto persone competenti, i mediatori, che erano anche i futuri compratori del prodotto.

Comunque attività commerciali apposite erano pronte a comprare i bozzoli, quando questi erano arrivati a maturazione. Non ci dovevano essere ritardi in questo lavoro, infatti l’eventuale nascita della farfalla avrebbe bucato il bozzolo e danneggiato la seta.

Ad una certa quantità di bozzoli veniva consentito di completare il ciclo. Femmine e maschi delle farfalle fuoriuscite venivano fatti accoppiare su un telo, per la produzione di uova, necessarie ai nuovi allevamenti.

C’è da aggiungere che le farfalle hanno il solo compito di provvedere alla conservazione della specie, non si nutrono, il loro apparato digerente è fortemente ridotto e la deposizione delle uova viene completata in un giorno o poco più, dopodiché la femmina può vivere ancora solo una settimana; altrettanto può dirsi dei maschi.

Le uova deposte a giugno dopo l’accoppiamento, da 400 a 700 per ogni farfalla, dovevano essere conservate al fresco fino alla primavera successiva, quando venivano portate a maturazione per un nuovo allevamento.

Le “galete”, la spelaia, la vendita.

I bozzoli andavano strappati uno ad uno dal frammento di ramo al quale erano fissati; la spelaia, una peluria che avvolgeva il bozzolo, tolta e conservata, serviva per fare trapunte, cuscini, o simili, ma non solo.

Elda Aloisi ha lavorato con i “cavaler” e, a proposito della spelaia, ricorda di averla filata proprio come in quel tempo si filava la lana; le calze confezionate con questo materiale erano praticamente indistruttibili nel tempo.

Anche Lisetta Zamperini ricorda di aver confezionato per se stessa con la spelaia un paio di calze, che però poi risultarono molto scomode, perché, quando andava nei campi, tutto il mondo vegetale si attaccava ai suoi piedi.

La spelaia veniva rimossa a mano oppure con un attrezzo che adesso cercherò di descrivere.

Un pezzo di ferro tondino un po’ ruvido, dotato di una maniglia, veniva fissato sulla superficie di un tavolo tramite due sostegni che gli lasciavano lo spazio per girare.

Si dovevano mettere i bozzoli addosso al ferro, il quale girando catturava la “galeta” (bozzolo) tramite la peluria (spelaia).

Giuseppe, detto “El Tachii”, e altre persone ricordano che questo ferro a volte era sistemato dentro una cassetta rettangolare e quindi il lavoro era molto facilitato.

“El “Paciòc”, testimone diretto, è sicuro che l’attrezzo era montato su un piccolo graticcio con delle bordature in rialzo per non far cadere i bozzoli per terra.

Usandolo, quando la spelaia era stata tolta completamente, il bozzolo si allontanava con uno scatto come fosse stato lanciato dall’elastico di una fionda; così si ottenevano buoni risultati, in altre parole, il bozzolo restava pulito meglio rispetto al sistema manuale, e in minor tempo.

Giovanni Vernesoni ricorda anche che con la crisalide morta (questo lavoro lascia sottintendere che era preceduto dalla stufatura e dalla trattura), dopo averla estratta dal bozzolo e messa a mollo dentro acqua e aceto, averla manipolata e allungata fino a 40-50 cm, si realizzava “la bava”. Si costruiva così un filo di forte resistenza, poi si annodava un pezzo con l’altro e lo si usava per costruire la lenza per pescare.

A Castelletto, il luogo in cui si ammassavano i bozzoli per la vendita era quello del “volt dei Barbe” o dei Formaggioni. Amalia Formaggioni fa notare che sotto la volta di casa sua esiste ancora il gancio per appendere la “stadera”, che serviva a pesare le coperte piene di bozzoli trasportate a spalla dai contadini. Una volta pesate, “le galete” venivano poste in cestoni di vimini e il tutto veniva caricato su un autocarro “primitivo”, con le ruote così dure che sembravano di legno: non c’erano camere d’aria all’interno, ma andava... Anche sotto la volta del Sole c’era un punto di raccolta delle “galete”, in attesa di essere caricate e trasportate con delle barche.

Oltre alle barche come mezzo di trasporto, Giovanni Vernesoni ricorda che arrivavano a Castelletto dei carrettieri provenienti da Malcesine, per portare il prodotto presso le filande. Inoltre egli è certo che presso Cisano la sua famiglia operava uno scambio: bozzoli in cambio di farina.

Per la vendita dei bozzoli esistevano dei mediatori e una organizzazione di prima raccolta che si chiamava centro di ammasso.

Il lavoro della filanda

I bozzoli erano poi trasferiti nella filanda per essere messi nei forni, oppure cotti a vapore, per uccidere la crisalide, operazione questa chiamata stufatura.

È sicuro che sul lato sinistro del porto di Castelletto (guardando il lago), nel cortile interno o nella casa vicino a quella che attualmente ospita anche la banca, c’era la sede di una filanda.

La piazza di Assenza vedeva la presenza di un’altra filanda e anche una casa di Biaza viene ricordata con questo nome.

I bozzoli venivano disposti sulle mensole per circa due mesi ad asciugare e, una volta che avevano subito questo trattamento, duravano illimitatamente.

La successiva realizzazione di forni più grandi, gli essiccatoi, permise di ottenere, oltre alla stufatura, anche la stagionatura; i bozzoli erano così subito pronti per il lavoro di trattura della seta.

Nell’Ottocento il sistema di disfacimento del bozzolo (trattura) veniva eseguito manualmente, immergendo i bozzoli in acqua bollente, affinché la sostanza collante, la “sericina”, emessa dal baco per tenere unito il filo che compone il bozzolo, potesse ammorbidirsi. Poi con uno scopino di erica si spazzolavano i bozzoli immersi nell’acqua calda.

Scuineéra e filéra sono termini usati in Lombardia.

Quando, sollevando lo scopino, il bozzolo vi rimaneva appeso per un solo filo, quello era il capo che permetteva di dipanarlo come fosse stato un gomitolo.

Ma un unico filo, essendo troppo sottile, andava unito ad altri per formarne uno più consistente.

Per questo andavano introdotti in un occhiello i fili di più bozzoli che, raffreddandosi la sericina, si “incollavano” tra loro e andavano ad avvolgersi su un’aspa fino a formare una matassa di seta.

La postazione tipica per questo lavoro era formata da un fornello in muratura alimentato da un addetto con fuoco di legna, sul quale, in una bacinella di rame, bolliva l’acqua con immersi i bozzoli.

Una sola donna, la filatrice, svolgeva tutto il lavoro: traeva con lo scopino i capi, li univa e li infilava nell’occhiello inviando il filo all’aspa, fatta girare manualmente da un’altra donna, detta “aspiera”.

Questa procedura fu migliorata nell’Ottocento, con l’introduzione del vapore che, prodotto da un’unica grande caldaia e convogliato in speciali tubazioni, permise di scaldare l’acqua di centinaia di bacinelle e nel contempo di far ruotare le aspe.

Per aumentare la produzione di trattura, la filatrice venne affiancata da una addetta alla scopinatura dei bozzoli, generalmente una bambina di dieci anni d’età, che, trovati i capifila nella bacinella, passava i grappoli di bozzoli alla filatrice seduta davanti a lei.

Questa donna, reimmersi i bozzoli nella propria bacinella, poteva gestire la composizione e l’avvolgimento anche di otto fili contemporaneamente.

Il progresso tecnico portò successivamente alla sostituzione dello scopino con un cercabave azionato meccanicamente.

La seta tolta dai supporti (aspe) era la “seta greggia”, che andava sottoposta ad altre lavorazioni, come ad esempio la torcitura, la incannatura e la tintura.

Il filo, raffinato, irrobustito e colorato, era pronto per i telai della tessitura e per creare la nostra preziosa seta.

I disagi del lavoro in filanda

Noi, intendo la mia generazione, raccontando questa attività del passato, vediamo solo l’aspetto romantico. Ma per i nostri genitori, e ancor più per i nostri nonni, il sacrificio e il fastidio di convivere dentro casa con questi rumorosi e puzzolenti animaletti era veramente grande, anche se durava poco più di un mese.

E nelle filande, per le donne che vi lavoravano, la situazione era durissima. Si lavorava dall’alba al tramonto anche per 12-15 ore, con le sole, brevi, interruzioni per un pasto frugale.

La puzza delle crisalidi che maceravano rendeva l’ambiente oltremodo malsano. L’enorme calore e sudore, provocati dal calore che saliva dalle bacinelle, il continuo contatto delle mani con l’acqua prossima all’ebollizione causavano spesso gravi malattie della pelle.

Anche il controllo continuo dei capireparto e dei direttori contribuiva ad appesantire le condizioni lavorative.

Teresa Garro descrive la sua esperienza presso una filanda spiegando che il lavoro non era facile, anzi procurava molto disagio. La “sbatiora” (sbattitrice o scopinatrice) con una “spaseta” (scopino) doveva pescare le “galete” (bozzoli) nelle bacinelle, trovare la bava (il capo del filo) e passarlo alla “filera o filaröla”(filatrice).

Dice Teresa: “Non potevamo parlare, il lavoro richiedeva grande concentrazione, a volte, sotto voce, anche per dimenticare la fatica, recitavamo il Santo Rosario o cantavamo un canto popolare”.

Una delle malattie professionali pù frequenti in questo lavoro si chiamava “el mal bianc” (male bianco). La pelle delle mani diventava sottile, cotta dall’acqua, e ne derivava una “spira”(prurito) fastidiosa.

La “bombezina”, una sostanza messa nell’acqua, ammorbidiva il bozzolo, ma rovinava le mani.

La pomata usata per medicare il male bianco portava un po’ di sollievo e si poteva mettere alla fine della giornata di lavoro.

Poi, in sostituzione della “sbatiora”, è stata inventata una macchina che cercava il filo e lo trovava con una spazzola snodata. La filatrice schiacciava un bottone, la spazzola si alzava e le offriva il filo...

La testimonianza di Anna Giorgis ci fa capire meglio il clima e le difficoltà di questo lavoro.

“Ho cominciato a lavorare in filanda nel 1928, all’età di dodici anni; ero alta quattro dita, non arrivavo nemmeno alle macchine, il mio lavoro era la “sbatiora”. Nel pomeriggio del primo giorno già toglievo i bozzoli, mi sono bruciata le mani nell’acqua bollente; dopo cinque o sei giorni avevo già le mani pelate, che sanguinavano. Nel 1932 guadagnavo tre lire al giorno e nel 1941 cinque lire; l’orario era di 9-10 ore al giorno”.

Il declino del baco da seta

Questa è stata la dura realtà che girava attorno ai “cavaler”, attività che iniziò in Veneto verso il 1450, vide il maggior sviluppo intorno al 1800 e terminò verso il 1960.

Tutte le testimonianze concordano nel far risalire la fine dell’allevamento del baco da seta verso il 1940, per il territorio di Castelletto, mentre per il resto del comune non ho avuto informazioni.

In Veneto, negli anni del dopoguerra, era sempre minore il numero dei contadini che accettava di iniziare il ciclo della seta, come pure diminuiva rapidamente il numero dei gelsi sul territorio.

Le ultimissime filande venete, che già lavoravano principalmente materia prima asiatica, si fermarono definitivamente negli anni Sessanta.

Un mondo di esperienze, di tradizioni e fatiche, che avevano fatto la fortuna della seta italiana, scomparve per sempre da Brenzone e dal resto dell’Italia. Il mio modesto tentativo di ricostruzione dei metodi usati per allevare i bachi da seta è stato possibile con l’aiuto e i ricordi di persone che hanno avuto una partecipazione diretta a questo lavoro.

Dai metodi o dai materiali usati, differenti da famiglia a famiglia, si ha l’impressione che al tempo dell’allevamento dei “cavaler” gli scambi di informazioni fossero scarsi.

In ogni caso, questa ricerca è stata un’esperienza gratificante e costruttiva per me, e credo anche per tutti gli intervistati, una specie di tuffo nel passato per rivivere il clima che si respirava in molte case di Brenzone quando si allevavano i “cavaler”.

Per la collaborazione che mi hanno offerto voglio ringraziare Lisetta Zamperini, Giovanni Vernesoni (Pacioc), Giovanna Gaioni, Ernesta Togni, Angela Campetti, Carolina Nascimbeni, Lina Campetti, Emilia Consolati, Aldo Togni, Teresa Garro, Mario Inverardi, Anna Giorgis, Emilia Dal Bon, Maria Pia Togni, Giacomo Gaioni, Dorotea Leso, Vasco Veronesi, Gerardo Brighenti, Andrea Zamperini (Rabai), Giuseppe Veronesi (Merlo), Berto Bonometti, Pia Pericolosi, Elsa Feltrinelli, Giuseppe Veronesi (Tachii), Bona Formaggioni, Amalia Formaggioni, Franchina Domenica, Maria Brighenti, Santa Cremona, Sergio Formaggioni, Elda Aloisi, Rina di Valeggio, Maria De Boni, Romano Formaggioni, Lucia Veronesi, Dirce Formaggioni, Teresina del Tano, Piero Gasparini, Aldo Mantovani, Carmela Vedovelli, Iolanda Cresotti, Paola Consolini e Suor Paola, che sono state, insieme con tante altre persone con cui ho parlato un po’ di straforo, preziose informatrici e hanno reso possibile questo piccolo racconto di una attività ormai scomparsa, ma che resta nella memoria e nel cuore della gente meno giovane del nostro comune.